Dans cette page se trouvent résumées les connaissances de base en biologie et biologie moléculaire qui devraient suffire à la compréhension des articles concernant les virus. La cellule est l’organelle primordiale et essentielle de la vie. En ce qui concerne les virus, elle représente le creuset dans lequel les virus se multiplient. Sans cellule, pas de virus. Les virus sont donc des parasites obligatoires des cellules. Le génome décrit l’information génétique nécessaire à la composition et la fonction de tout organisme vivant, virus compris. La membrane délimite des compartiments dans lesquels les réactions de la vie se déroulent. La cellule est entourée de membranes, certaines catégories de virus également. Les protéines sont à la fois le support physique de la vie et les éléments qui entretiennent le processus vital.

La cellule

La cellule est l’unité de base de la vie. C’est dans la cellule que se situe le génome et c’est dans la cellule que l’information qu’il contient est décodée, autrement dit que les protéines sont produites. Elle est équipée d’un système fournissant l’énergie nécessaire à cette production et nécessaire à bien d’autres réactions biochimiques de la vie. La cellule est délimitée par une membrane bi-lipidique (au minimum). Elle peut être subdivisée en différents compartiments eux-même délimités par une membrane similaire. Dans les cellules d’organismes supérieurs le noyau est un de ces compartiments, il contient le génome. Dans les cellules plus primitives, le génome est simplement déposé dans le milieux aqueux (visqueux), le cytoplasme, qui remplit les deux types de cellules.

La cellule est l’unité de base de la vie. C’est dans la cellule que se situe le génome et c’est dans la cellule que l’information qu’il contient est décodée, autrement dit que les protéines sont produites. Elle est équipée d’un système fournissant l’énergie nécessaire à cette production et nécessaire à bien d’autres réactions biochimiques de la vie. La cellule est délimitée par une membrane bi-lipidique (au minimum). Elle peut être subdivisée en différents compartiments eux-même délimités par une membrane similaire. Dans les cellules d’organismes supérieurs le noyau est un de ces compartiments, il contient le génome. Dans les cellules plus primitives, le génome est simplement déposé dans le milieux aqueux (visqueux), le cytoplasme, qui remplit les deux types de cellules.

La cellule peut représenter en soi un organisme vivant, c’est le cas des organismes unicellulaires, comme les bactéries ou les levures. Les organismes supérieurs sont multicellulaires. L’homme est composé de milliards de cellules. Dans les organismes multicellulaires, les cellules sont organisées en tissus (osseux, nerveux, muscle, foie, sang etc.). Les cellules d’un même organisme contiennent toutes une copie du même génome. Les différences observées entre les tissus d’un même organisme ne reflètent que l’expression différenciée d’une même information génétique. Dans la cellule osseuse sont exprimées des protéines qui ne sont pas produites dans les cellules musculaires et inversement.

Le virus n’est pas une cellule. La cellule est pourtant centrale dans l’existence du virus, car ce dernier doit absolument s’appuyer sur les fonctions de la cellule pour se multiplier: le virus doit « infecter » la cellule (cf. Un virus ça se multiplie )

Le génome

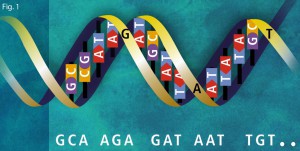

Le génome de tout organisme vivant est constitué d’ADN (acide déoxy-ribonucléique) qui contient l’information nécessaire à reproduire à l’identique l’organisme, c’est à dire qui contient son plan de composition, d’organisation et de fonctionnement, en un mot son « plan d’existence » (Fig.1). Le génome est positionné à l’intérieur de la cellule qui, elle, constitue l’unité de base de tout organisme vivant. Dans un organisme multicellulaire (par ex. l’humain), chaque cellule contient une copie du génome. L’ADN est comparé à un livre dont les mots seraient composés de seulement 4 lettres. C’est la séquence étendue de ces 4 lettres qui correspondent à de petites molécules (A pour adénine, C pour cytosine, G pour guanine et T pour thymine que l’on nomme en court les bases) qui contient l’information. Cette information doit être décodée pour devenir intelligible. Ce décodage est réalisé en deux temps. Une machinerie cellulaire la transcrit d’abord en un autre acide nucléique, l’acide ribo-nucléique, ARN (Fig. 2)

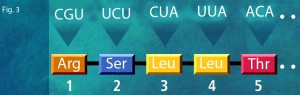

qui détient également l’information sous la forme de 4 lettres, légèrement différentes des 4 premières (notez le remplacement du T par un U), dans une séquence qui devient maintenant intelligible pour une 2ème machinerie cellulaire qui traduit cette information en protéines, composées d’une chaîne d’acides aminés (Fig.3).

C’est un peu comme un livre écrit en caractères chinois qui ne deviendrait intelligible pour un occidental que lorsqu’il est transcrit en langue française (ou allemande etc.). Le décodage de l’ADN aboutit donc à la synthèse de protéines qui représentent le matériau et le moteur de la vie sur notre planète.

Le génome humain contient une séquence de quelque 3 milliards de bases dont une petite partie (1-3%) est impliquée dans la définition d’environ 30’000 protéines. Pour le reste, une partie dicte à quel moment et à quel niveau les gènes sont décodés. Une autre partie participe à l’enroulement des filaments d’ADN en chromosomes. De manière intéressante, près de 8%, est composé de génomes dégénérés de rétrovirus qui ont infecté l’humain il y a des millions d’années. La fonction d’une dernière grande partie reste à déterminer.

En comparaison, le génome des virus est minuscule. Si des virus qui infectent des amibes peuvent contenir près de 1 à 3 millions de bases et si les plus grands virus humains peuvent compter 200’000-500’000 bases, les génomes viraux affichent en général un nombre bien plus modeste, en moyenne entre 10’000 et 30’000. Le virus de l’hépatite B ne contient que 3’500 et celui de l’hépatite delta 1’700. Le degré de virulence n’est pas du tout lié à la taille du génome.

Il est important de noter que, contrairement à ceux de tous les autres organismes vivants, les génomes viraux peuvent être composés d’ARN aussi bien que d’ADN. On trouve donc des virus à ARN et des virus à ADN.

La membrane

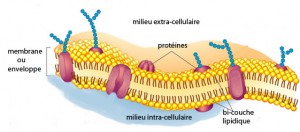

Le monde vivant est composé de milieux aqueux compartimentés pour former les entités de base de la vie. Un compartiment essentiel est la cellule, qui peut constitué un organisme vivant en soi, unicellulaire (bactéries, levures), ou qui s’associe pour former un tissu organisé avec une fonction précise (tissu musculaire, tissu nerveux, peau etc.) dans les organismes multicellulaires. Dans les deux cas, ces cellules sont limitées au minimum par une membrane qui sépare le milieu aqueux à l’intérieur de la cellule de celui à l’extérieur. Cette barrière au libre passage de l’eau est faite par une bi-couche de molécules (les lipides) qui repoussent l’eau (on dit hydrophobe). Le centre de cette bi-couche repousse l’eau avec suffisamment d’efficacité pour que le milieu aqueux, et ce qui y est dissout, ne puisse pas spontanément passer du compartiment extra-cellulaire à l’intérieur des cellules (sauf exceptions). Les compartiments intra-cellulaires (noyau de la cellule..) sont également délimités par le même principe de séparation. Cette bi-couche lipidique, appelée membrane, est décrite ici car elle intervient dans la composition d’une grande catégorie de virus: on parle de virus avec enveloppe ou enveloppé. Comme le montre la figure, cette bi-couche (membrane ou enveloppe), peut contenir, attachées ou ancrées, d’autres molécules, notamment des protéines (en violet-vert). Il faut retenir que pour les virus enveloppés les protéines ancrées dans cette enveloppe jouent un rôle essentiel pour la vie du virus, son cycle de multiplication.

Le monde vivant est composé de milieux aqueux compartimentés pour former les entités de base de la vie. Un compartiment essentiel est la cellule, qui peut constitué un organisme vivant en soi, unicellulaire (bactéries, levures), ou qui s’associe pour former un tissu organisé avec une fonction précise (tissu musculaire, tissu nerveux, peau etc.) dans les organismes multicellulaires. Dans les deux cas, ces cellules sont limitées au minimum par une membrane qui sépare le milieu aqueux à l’intérieur de la cellule de celui à l’extérieur. Cette barrière au libre passage de l’eau est faite par une bi-couche de molécules (les lipides) qui repoussent l’eau (on dit hydrophobe). Le centre de cette bi-couche repousse l’eau avec suffisamment d’efficacité pour que le milieu aqueux, et ce qui y est dissout, ne puisse pas spontanément passer du compartiment extra-cellulaire à l’intérieur des cellules (sauf exceptions). Les compartiments intra-cellulaires (noyau de la cellule..) sont également délimités par le même principe de séparation. Cette bi-couche lipidique, appelée membrane, est décrite ici car elle intervient dans la composition d’une grande catégorie de virus: on parle de virus avec enveloppe ou enveloppé. Comme le montre la figure, cette bi-couche (membrane ou enveloppe), peut contenir, attachées ou ancrées, d’autres molécules, notamment des protéines (en violet-vert). Il faut retenir que pour les virus enveloppés les protéines ancrées dans cette enveloppe jouent un rôle essentiel pour la vie du virus, son cycle de multiplication.

La protéine

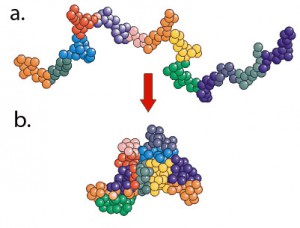

Les protéines sont des chaînes d’acides aminés (petites molécules elles aussi, mais cette fois il en existe 20 différents), liés l’un à l’autre dans une séquence dictée par l’information contenue dans l’ADN. Une protéine de taille moyenne contient quelque 500 acides aminés, ce qui nécessite pour la définir un ADN long de 1500 bases, car chaque acide aminé est défini (codé) par une séquence de trois bases (cf. ci.dessus Le Génome, Fig. 3). La séquence des bases requise pour définir (coder) une protéine constitue un gène. Lorsqu’on dit que le nombre de gènes nécessaires à reproduire un être humain est d’environ 30’000, on dit que le génome humain code pour environ 30’000 protéines différentes. Ces chaînes d’acides aminés ne se trouvent pas sous forme linéaire (Fig a.), comme le sont les perles d’un collier posé sur une gorge altière auxquelles on les compare souvent, mais occupent un volume (Fig b.) dans l’espace, volume dont les contours sont directement liés à leur séquence. La forme de ces volumes confère aux protéines leurs fonctions. Elles sont de deux types: a) elles participent à la formation de l’armature de l’organisme vivant, on parle alors de protéines de structure (myosine, kératine etc.), b) elles exercent et facilitent les réactions biochimiques, on parle ici d’enzymes dont les dénominations se terminent par …ase (oxydase, hydrolase, polymérase etc.). Les deux types de protéines participent également à notre alimentation en fonction de leur présence dans ce que nous mangeons. Un steak fournissant plus de protéines que des feuilles de salade.

Les protéines sont des chaînes d’acides aminés (petites molécules elles aussi, mais cette fois il en existe 20 différents), liés l’un à l’autre dans une séquence dictée par l’information contenue dans l’ADN. Une protéine de taille moyenne contient quelque 500 acides aminés, ce qui nécessite pour la définir un ADN long de 1500 bases, car chaque acide aminé est défini (codé) par une séquence de trois bases (cf. ci.dessus Le Génome, Fig. 3). La séquence des bases requise pour définir (coder) une protéine constitue un gène. Lorsqu’on dit que le nombre de gènes nécessaires à reproduire un être humain est d’environ 30’000, on dit que le génome humain code pour environ 30’000 protéines différentes. Ces chaînes d’acides aminés ne se trouvent pas sous forme linéaire (Fig a.), comme le sont les perles d’un collier posé sur une gorge altière auxquelles on les compare souvent, mais occupent un volume (Fig b.) dans l’espace, volume dont les contours sont directement liés à leur séquence. La forme de ces volumes confère aux protéines leurs fonctions. Elles sont de deux types: a) elles participent à la formation de l’armature de l’organisme vivant, on parle alors de protéines de structure (myosine, kératine etc.), b) elles exercent et facilitent les réactions biochimiques, on parle ici d’enzymes dont les dénominations se terminent par …ase (oxydase, hydrolase, polymérase etc.). Les deux types de protéines participent également à notre alimentation en fonction de leur présence dans ce que nous mangeons. Un steak fournissant plus de protéines que des feuilles de salade.